姜黃通過小鼠的腸道細(xì)菌抑制大腦和脊髓的炎癥-京都大學(xué)等機(jī)構(gòu)的研究

姜黃素的作用與遠(yuǎn)離腸道的大腦和脊髓的炎癥有什么關(guān)系?

近畿大學(xué)于12月3日宣布,它在世界上首次發(fā)現(xiàn)姜黃素的一種原藥型化合物,即姜黃中發(fā)現(xiàn)的姜黃素的結(jié)構(gòu)改良形式,通過改變腸道菌群而抑制大腦和脊髓的炎癥。 這項研究由該大學(xué)醫(yī)學(xué)院微生物系講師大村誠一、該大學(xué)研究生院三年級博士生Sundar Khadka和津田郁夫教授領(lǐng)導(dǎo)的研究小組進(jìn)行,并與京都大學(xué)研究生院藥學(xué)系的柿谷秀明教授和近畿大學(xué)基因組生物學(xué)系的西尾和人教授合作。 該研究結(jié)果已在線發(fā)表在《細(xì)胞和感染微生物學(xué)前沿》上。

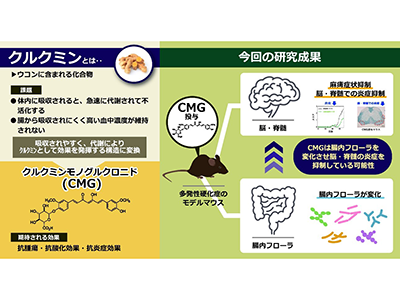

姜黃中含有的姜黃素是姜科的一個成員,已被證明具有各種好處,包括抗腫瘤、抗炎和抗氧化的特性,并有望對多發(fā)性硬化癥(一種大腦和脊髓等中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病)以及癌癥和心臟病有效。 然而,在臨床研究中,口服姜黃素本身并沒有提供預(yù)期的好處。 這被認(rèn)為是由于姜黃素一旦被人體吸收就會迅速代謝和失活,并且不容易通過腸道吸收,防止血液中的高濃度水平被維持。

該研究小組開發(fā)了一種名為姜黃素單葡糖苷(CMG)的化合物,它是姜黃素的一種原藥形式,經(jīng)過化學(xué)改性后在體內(nèi)具有活性。 在動物研究中,CMG被靜脈注射或腹腔注射,明顯增加血液中姜黃素的濃度,并被發(fā)現(xiàn)有抗癌作用。 另一方面,以前的研究表明,姜黃素本身在口服時,會改變腸道菌群和免疫反應(yīng)。 眾所周知,腸道菌群的變化可以影響整個身體,但這與遠(yuǎn)離腸道的大腦和脊髓的炎癥有何關(guān)系,例如多發(fā)性硬化癥,一直不清楚。

影響腸道菌群可減少多發(fā)性硬化癥小鼠的癱瘓和腦及脊髓炎癥的發(fā)生

研究人員利用多發(fā)性硬化癥的小鼠模型,檢查了姜黃素單葡糖苷(CMG)(姜黃素的一種原藥形式)對腸道菌群、大腦和脊髓炎癥以及癱瘓的影響。

首先,CMG被施用于多發(fā)性硬化癥的小鼠模型,以觀察它是否能改善癥狀。 研究人員評估了尾巴和四肢的癱瘓情況,并發(fā)現(xiàn)在服用CMG后癱瘓癥狀有改善的趨勢。 他們還評估了對中樞神經(jīng)系統(tǒng)(大腦和脊髓)的影響,并發(fā)現(xiàn)有改善炎癥的趨勢。

接下來,研究人員評估了CMG對腸道三個部位的菌群的影響:糞便、小腸內(nèi)容物和小腸粘膜。 對每個部位構(gòu)成腸道菌群的細(xì)菌分析表明,CMG治療明顯改變了糞便和小腸內(nèi)容物的細(xì)菌組成,小腸內(nèi)容物和小腸粘膜的菌群與大腦和脊髓的麻痹和炎癥程度相關(guān)。 就單個細(xì)菌而言,糞便中產(chǎn)生短鏈脂肪酸的細(xì)菌數(shù)量減少,如溴化反芻動物(Ruminococcus bromii)和布勞特(Ruminococcus)gnavus,這可能有助于促進(jìn)炎癥的發(fā)生。 在小腸的內(nèi)容物中,已被報告為促進(jìn)炎癥的細(xì)菌減少,如Turicibacter spp.和Alistipes finegoldii,表明這些細(xì)菌的減少可能減少大腦和脊髓的炎癥嚴(yán)重程度。 這些發(fā)現(xiàn)表明,中醫(yī)中藥可以減少大腦和脊髓的炎癥嚴(yán)重程度。 這些發(fā)現(xiàn)表明,CMG可能改變腸道菌群并減少大腦和脊髓的炎癥。

進(jìn)一步的研究可能導(dǎo)致對難治性神經(jīng)疾病的更安全的療法

這項研究表明,姜黃素的原藥形式,即CMG,可能對治療多發(fā)性硬化癥和其他神經(jīng)系統(tǒng)疾病有效。 研究小組說:"由于姜黃素是一種以前吃過的成分,希望進(jìn)一步的研究將導(dǎo)致其作為一種安全的治療方法被實際使用。